岳麓书院讲堂位于书院的中心位置,是书院的教学重地和举行重大活动的场所,也是书院的核心部分。自北宋开宝九年(976)岳麓书院创建时,即有“讲堂五间”。南宋乾道三年(1167),著名理学家张栻、朱熹曾在此举行“会讲”,开中国书院会讲之先河。

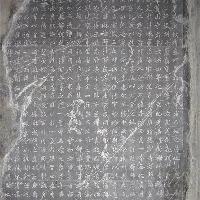

檐前悬有“实事求是”匾。民国初期湖南工专校长宾步程撰。“实事求是”源于《汉书·河间献王刘德传》,校长将其作为校训,旨在教育学生崇尚科学,追求真理。大厅中央悬挂两块鎏金木匾:一是“学达性天”,由康熙皇帝御赐,意在勉励张扬理学,加强自身的修养,原额被毁,这是1983年依康熙字迹重刻;二是“道南正脉”,由乾隆皇帝御赐,它是皇帝对岳麓书院传播理学的最高评价,表明了岳麓书院在中国理学传播史上的地位,这块匾额是原物。讲堂壁上还嵌有许多极有价值的碑刻文物,如由朱熹手书、清代山长欧阳厚均刻的“忠孝廉节”碑,由清代山长欧阳正焕书、欧阳厚均刊立的“整齐严肃”碑,清代山长王文清撰文的《岳麓书院学规碑》《读书法》等十多方,这些都是中国书院教育研究中的重要史料,在今天仍有启发意义。

讲堂屏壁正面刻有《岳麓书院记》,是南宋乾道二年(1166)书院主教、著名理学家张栻所作,是岳麓书院培养人才的基本大纲,对书院教育有重大影响,该文由湖南大学校友、湖南省书法家协会主席周昭怡1983年书。屏壁背面刻有麓山全图,摹自《南岳志》。

讲堂的正中是一个高约1米的长方形讲堂,这是以前老师讲课的地方,上面摆着两把椅子是为了纪念张试和朱熹这两位大师论讲于坛上而设的,表示两位大师平起平坐,不分秋色。当年两位会讲的时候,盛况空前,从全国各地赶来听讲的人数达数千,就连池塘里的水都被来人的坐骑喝干了,可见当时朱、张两人名声之大。历史上多少名人如曾国藩、左宗棠、王夫之、魏源等,当年他们就是坐在这底下听老师讲课的,不由得我们产生了敬意,这种渗透着人文精神的讲堂就让人感到亲切了。